- 1. はじめに:金属プレス加工業界の重要性とM&A活性化の背景

- 2. 日本国内における金属プレス加工企業の特徴

- 3. M&Aが増加している要因とそのメリット・デメリット

- 4. 主要なM&A事例の整理と考察

- 4.1 日精樹脂工業による太倉滝田金属製品の子会社化

- 4.2 不二精機による秋元精機工業の子会社化

- 4.3 大同工業によるスギムラ精工の子会社化

- 4.4 日本マニュファクチャリングサービスによるティーケーアールの子会社化

- 4.5 山王による中国子会社「山王電子」の譲渡

- 4.6 リズム時計工業によるインドネシアの金属プレス加工会社買収

- 4.7 愛三工業によるアイエムアイの子会社化

- 4.8 プラッツによるベトナム子会社の譲渡

- 4.9 セレンディップ・ホールディングスによるイワヰの子会社化

- 4.10 サーラコーポレーションによる表面処理事業の譲渡

- 4.11 アルコニックスによるジュピター工業の子会社化

- 4.12 アルインコによるウエキンの子会社化

- 4.13 アマダホールディングスによるオリイメックの子会社化

- 4.14 イワブチによる富田鉄工の子会社化

- 5. M&Aによるシナジー効果の具体例

- 6. 海外進出・グローバル展開におけるM&Aの役割

- 7. 事業承継問題と地方創生の視点からのM&A

- 8. アフターM&Aの統合プロセスにおける課題と成功ポイント

- 9. 今後の金属プレス加工業界におけるM&Aの展望

- 10. おわりに

1. はじめに:金属プレス加工業界の重要性とM&A活性化の背景

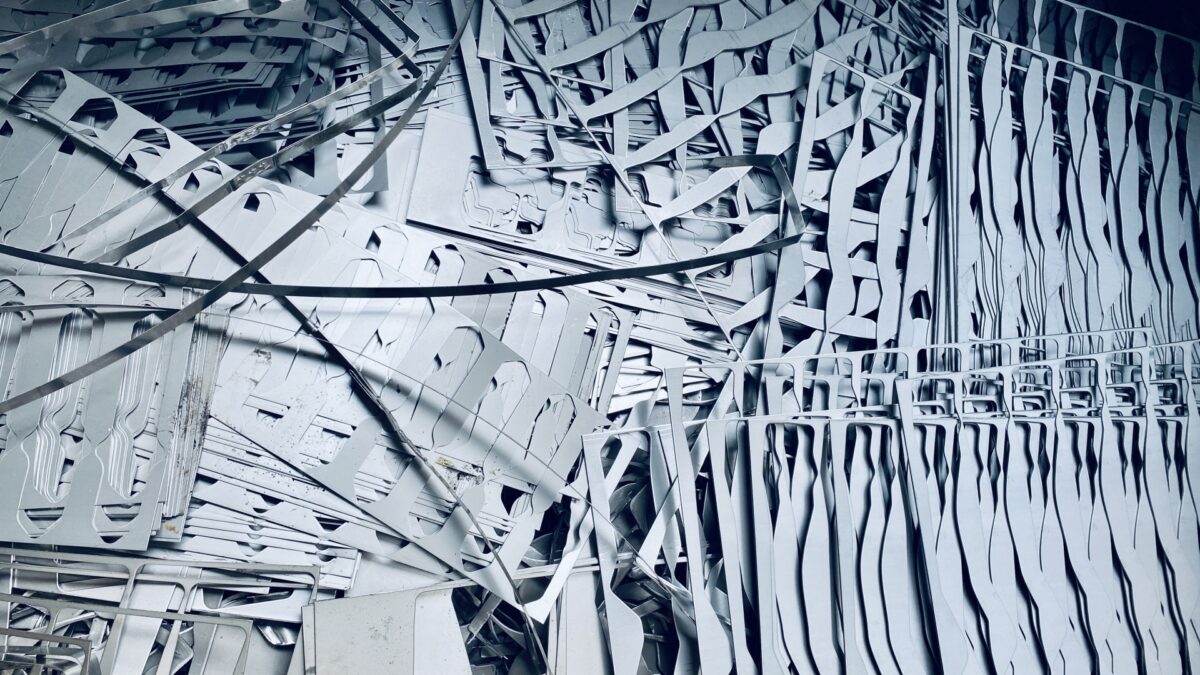

金属プレス加工業界は、自動車・電機・建材・医療機器など、製造業の幅広い領域に部品や部材を供給する重要な産業です。自動車業界においては、ボディやエンジン周辺部品、シート、電気部品用端子など、非常に多岐にわたるプレス製品が活用されています。また、スマートフォンや家電製品における精密部品の多くも金属プレス加工技術によって生産されており、軽量化や高強度化、さらには高精度化が年々求められています。

近年、このプレス加工技術を取り巻く環境は大きく変化しています。主な要因としては以下のようなものが挙げられます。

- 自動車の電動化・高度化

EV(電気自動車)やハイブリッド車の普及に伴い、部品構成が変化し、より複雑な形状や軽量化ニーズが一段と高まっています。また、電子制御や先進運転支援システム(ADAS)の普及によって、精密・高機能部品の生産能力が重視されつつあります。 - 5GやIoTの進展

スマートフォン、タブレット端末、各種IoT機器の需要が世界的に拡大しています。それに伴い、金属プレス加工で製造される端子・コネクター類の生産量は一層増加しており、高速通信に耐えうる高精度・高信頼性の部品が不可欠になっています。 - グローバル生産拠点再編とサプライチェーンの見直し

新興国をはじめとする海外需要の高まりや、地政学的リスク、物流コスト高騰などを背景に、企業の生産拠点やサプライチェーンが再編される動きが加速しています。部材の安定調達やコスト競争力強化のために、海外企業の買収や現地パートナーとの提携も活発化しています。 - 人材不足・技術継承問題

日本国内では少子高齢化が進行し、熟練工の技術継承が課題となっています。中小企業では後継者不足や技術者の高齢化が深刻化しつつある状況です。これに対処する手段のひとつとして、M&Aによる事業承継や組織再編が増えています。

このような背景のもと、金属プレス加工業界ではM&Aが急速に活性化し、企業間での提携や買収、事業譲渡などが数多く行われてきました。本記事の後半で取り上げる事例からも分かるように、M&Aの目的は多岐にわたり、製品ポートフォリオの拡充や技術力の獲得、海外拠点の補強などが挙げられます。また、企業規模の拡大や研究開発体制の強化、生産効率向上、サプライチェーン強靱化など、一連のシナジー効果への期待も大きな理由のひとつです。

2. 日本国内における金属プレス加工企業の特徴

日本の金属プレス加工企業には、大手自動車メーカーの系列子会社や、部品供給を専門とする独立系の中堅・中小企業など多様な形態があります。一方で、業界全体として以下のような特徴が見られます。

- 高精度・高品質への強み

日本の製造業は“高品質”のイメージが強く、金属プレス加工分野でも同様に高い技術力と品質管理が求められ、競争力の源泉となっています。特に自動車や電子部品においては極めて高い精度が要求され、プレス金型の設計や仕上げなどで熟練技術が欠かせません。 - 中小企業の多さと事業承継問題

金属プレス加工企業の多くは従業員数が数十名〜百数十名の規模で、家族経営や地域密着の中小企業が少なくありません。近年は経営者や熟練工の高齢化に伴う事業承継問題が深刻化しているケースが増え、M&Aの取り組みに繋がる傾向が強まっています。 - 顧客業界との関係の強さ

自動車・家電・電子部品など、多様な分野の大手メーカーへの下請け・孫請けとして部品供給を行う企業が多く存在します。独自技術や特殊加工技術に強みを持つ企業であれば、海外でも存在感を発揮するケースがありますが、国内市場に依存度の高い企業は需要縮小やコスト競争の影響を受けやすいという課題も抱えています。 - 海外展開の必要性

国内市場の成熟化に加え、需要そのものが海外にシフトしている現状があります。とくに新興国やASEAN諸国での自動車・家電需要の伸びが期待されており、グローバルでの顧客の要求に応えるべく、現地法人の設立や海外企業の買収などによる経営戦略が目立ちます。近年では円安傾向も後押しとなり、日本企業が海外企業を買収しやすくなる一面も見られました。

3. M&Aが増加している要因とそのメリット・デメリット

金属プレス加工業界においてM&Aが増加している背景には、前述のように技術継承やサプライチェーン強化などがありますが、企業側の視点からメリットとデメリットを整理すると、次のように分類できます。

3.1 M&Aのメリット

- 技術獲得と製品ポートフォリオ拡充

金属プレス加工では、深絞りや順送プレスなど高度な製造技術が必要とされる場面が多いです。M&Aを通じて金型設計や特殊プレス技術、表面処理など相互に補完し合える技術を獲得できれば、新たな顧客や市場を開拓しやすくなります。 - 生産能力や開発体制の拡大・強化

相手企業の設備や人員、研究開発拠点を取り込むことにより、生産キャパシティを拡大し、大口受注や新製品開発に対応しやすくなります。また、共同で研究開発を行うことでコストダウンや技術の高度化を図りやすくなります。 - グローバル展開の加速

現地に子会社や工場を持つ企業を買収することによって、海外市場へのアクセスや流通網を得られる場合があります。為替リスクや物流コスト削減の面でもメリットが期待できるほか、現地従業員の雇用を通して市場ニーズを的確に把握できる可能性も高まります。 - 事業承継の円滑化

後継者不足の中小企業にとっては、M&Aによって大手・中堅企業のグループ入りすることで、経営の安定化や雇用維持を図ることができます。譲受側にとっても、培われた技術や熟練工を取り込むことで競争力の向上につながるケースが少なくありません。

3.2 M&Aのデメリット・リスク

- 企業文化や経営方針の相違による摩擦

M&A後の統合作業において、企業文化の違いや人事評価制度・労働慣行の食い違いなどが生じることがあります。特に海外企業の買収では、言語や商習慣の差異が大きく、統合コストや期間が膨らむリスクがあります。 - 買収価格や負債引き受けリスク

M&Aでは買収価格の妥当性が常に課題となります。適正価格を上回る買収や不採算事業を抱えた企業を引き受ける場合、のれん償却リスクや財務リスクが高まる可能性があります。 - 主要取引先や従業員の流出リスク

M&Aによる経営体制の変更に反発し、主要取引先が離れる可能性があります。従業員にとっても、買収に伴う人事異動や待遇の変化に不安を抱え、退職者が増えるケースもあり得ます。 - 統合後のシナジーが期待通りに得られない可能性

事前シナジー試算が甘いと、買収後に思ったほどコストダウンが進まない、技術移転がうまくいかないなど、期待外れに終わることもあります。特に生産技術やノウハウの統合には時間がかかり、大胆な設備投資や組織改革が必要な場合も珍しくありません。

4. 主要なM&A事例の整理と考察

ここからは、近年の金属プレス加工業界を取り巻くM&Aの動きを具体的に見るため、提供された複数の事例を時期や企業背景とともに解説し、それぞれの狙いや特徴を考察します。

4.1 日精樹脂工業による太倉滝田金属製品の子会社化

- 概要

- 対象企業:太倉滝田金属製品有限公司(中国・江蘇省)

- 売上高:9億8900万円

- 純資産:1億8600万円

- 取得側:日精樹脂工業(プラスチック射出成形機などの製造を主力とする)

- 取得理由:部材の安定調達や原価低減

- 取得時期:2023年6月30日予定(実際に予定通り完了したかは不明)

- 考察

日精樹脂工業はプラスチック射出成形機の大手であり、グローバル市場で事業を展開しています。中国においてはプラスチック成形品関連のニーズが巨大である一方、米中関係の変化や供給網の再構築など課題も増大しています。そこで、中国に生産拠点を持つ太倉滝田金属製品を子会社化することで、プレス加工された板金部品やハーネスの安定調達を図り、自社製品の原価低減に寄与させる狙いがうかがえます。

さらに、すでに日精塑料机械(太倉)有限公司に板金やハーネスを供給していた取引関係があり、両社の協業をより強固にするものです。こうしたサプライチェーン内の企業買収は、品質管理の一元化や物流コスト削減にもメリットが期待でき、製造企業がサプライヤーを囲い込む動きの一例といえます。

4.2 不二精機による秋元精機工業の子会社化

- 概要

- 対象企業:秋元精機工業(横浜市)

- 売上高:5億8800万円

- 営業利益:1300万円

- 純資産:5700万円

- 取得側:不二精機(プラスチック射出成形用金型、成形加工事業などを展開)

- 取得理由:金属部品の技術取得および競争力向上

- 取得日:2019年9月12日

- 考察

不二精機は射出成形金型のリーディングカンパニーですが、近年は自動車分野での電動化ニーズに対応するため、樹脂成形だけでなく金属部品のインサート成形技術にも力を入れています。秋元精機工業は1964年の設立以来、精密プレス加工やインサート成形用金型の設計・製作を得意としており、不二精機の事業展開と高い親和性を持っていると推測できます。

特にパワートレインの変革によって従来型エンジン用部品の需要が減少する一方、電装品やモーター関連の部品需要が急増すると見込まれる中、金属部品と樹脂部品の複合技術は顧客メーカーからの要求が高まっています。このM&Aは、そうした市場変化に対応するための技術力強化を狙ったものであり、受注拡大と新製品開発に向けた踏み込んだ施策だといえます。

4.3 大同工業によるスギムラ精工の子会社化

- 概要

- 対象企業:スギムラ精工(長野県岡谷市)

- 売上高:16億2000万円

- 取得側:大同工業(チェーンメーカーで自動二輪車や産業機械向けチェーンをグローバル展開)

- 取得理由:塑性加工技術の役割分担・量産体制強化

- 持株比率の変化:33.3% → 51%

- 取得予定日:2024年4月1日(ただし、受注状況の変化により手続き延期が発表)

- 考察

大同工業はチェーン技術に強みを持ち、国内外で自動車部品や産業機械部品を供給しています。スギムラ精工は金属プレス加工と金型製作に豊富な実績があり、2017年からは大同工業と資本・業務提携して協業を進めてきました。

今回の子会社化によって、研究開発は大同工業、量産はスギムラ精工という明確な分担が可能になり、双方の強みを最大限に生かせる体制を構築しようとしています。金属プレス加工はチェーン部品や関連製品の開発・生産において不可欠な要素技術であり、M&Aにより一層深い連携が期待できます。延期が発表されましたが、将来的には受注状況に合わせたスムーズな統合が鍵となるでしょう。

4.4 日本マニュファクチャリングサービスによるティーケーアールの子会社化

- 概要

- 対象企業:ティーケーアール(東京都大田区)

- 売上高:86億4000万円

- 営業利益:3億1900万円

- 純資産:49億4000万円

- 取得側:日本マニュファクチャリングサービス(製造派遣、EMS事業などを展開)

- 取得日・取得価額:いずれも未定(2011年6月22日発表)

- 考察

ティーケーアールはEMS(電子機器の受託生産)企業として、金型の設計・製作やプレス加工、ODM・OEMにも対応できる体制を持ち、国内外(岩手、茨城、マレーシア、香港など)に拠点を構えています。一方、日本マニュファクチャリングサービスは電子部品製造受託や人材派遣を柱としており、ODM・OEM事業の強化と海外事業の安定化を図る狙いがあります。

本件のポイントは、「製造請負(人材派遣)」を主力とする企業が、電子機器の生産そのものを担うEMS企業を傘下に収めることで製造領域への垂直統合を進めた点です。特に電子機器のプレス部品や金型設計などを一括して行える企業の買収は、川上から川下までの一貫したサービス提供を可能にし、コスト競争力強化と顧客囲い込みを目指す典型例といえます。

4.5 山王による中国子会社「山王電子」の譲渡

- 概要

- 譲渡対象:山王電子(無錫)有限公司(中国・江蘇省)

- 売上高:15億1000万円

- 営業利益:7300万円

- 純資産:3億7200万円

- 譲渡先:無錫特恒科技有限公司(中国・江蘇省)

- 譲渡理由:経営資源の選択と集中

- 譲渡予定日:2020年11月→2020年12月に変更

- 考察

山王は貴金属表面加工や精密プレス加工を手がける日本企業で、中国子会社の山王電子は2003年に設立されていました。プレス加工を含む金属加工と貴金属表面処理という組み合わせは、自動車部品や電子部品の高付加価値化に寄与するものです。

しかし中国市場は競争が激化しており、企業ごとに得意領域に絞った再編が求められています。山王は国内外の経営資源再配分を図る過程で、中国子会社を現地の無錫特恒科技に譲渡する判断に至りました。これはM&Aの逆パターン、つまり撤退や事業譲渡によって経営効率を高める事例と言えます。

4.6 リズム時計工業によるインドネシアの金属プレス加工会社買収

- 概要

- 対象企業:UMEDA KOGYO INDONESIA(インドネシア・西ジャワ州)

- 売上高:約20億5000万円

- 営業利益:約1億8900万円

- 純資産:約13億4000万円

- 株式取得比率:99.8%

- 取得側:リズム時計工業

- 取得日:2013年6月12日

- 考察

リズム時計工業は時計や精密機器の分野で実績を持ち、世界各地に販売網を広げています。UMEDA KOGYO INDONESIAは二輪・四輪や電機メーカーなどを得意先に持ち、金属プレス加工で定評のある企業でした。インドネシアはASEAN諸国の中でも人口が多く、二輪や自動車の需要が大きい市場です。

この買収によって、リズム時計工業はインドネシアにおける金属部品の製造体制を強化し、自社が得意とする精密部品分野と組み合わせることで、東南アジア市場を攻略する足がかりを得たといえます。多国籍企業としての生産・販売ネットワークを拡大し、成長著しい新興国市場の需要を取り込む戦略です。

4.7 愛三工業によるアイエムアイの子会社化

- 概要

- 対象企業:アイエムアイ(群馬県富岡市)

- 売上高:8億5500万円

- 取得日:2023年11月20日付(株式を全取得)

- 取得理由:EV関連など電動化製品事業への寄与

- アイエムアイの特徴:1957年創業、アルミやステンレスの深絞り加工技術に強み

- 考察

愛三工業は自動車部品大手であり、近年はEVや燃料電池車など電動化関連の部品開発に注力しています。アイエムアイは軽量化や高強度化に必要なアルミ・ステンレスの深絞り技術を長年培っており、その技術を取り込むことで電動化部品の競争力を高める狙いが伺えます。

また、携帯電話向け電池ケースの量産実績があるなど、バッテリー周辺部品への技術応用が期待できます。EVのバッテリーケースや燃料電池スタック関連部品など、次世代モビリティ分野での市場拡大が見込まれる中、愛三工業がこの買収によって製品ラインナップを拡充し、新たな収益源を獲得する可能性が高いと考えられます。

4.8 プラッツによるベトナム子会社の譲渡

- 概要

- 譲渡対象:PLATZ VIETNAM(ドンナイ省)

- 譲渡先:SHENGBANG METAL(ドンナイ省、プラッツが48%出資)

- 譲渡時期:2019年9月中旬

- 譲渡理由:主要部品の生産から組立までを1社に集約

- 考察

プラッツは医療介護用電動ベッドなどを製造・販売する企業で、ベトナム子会社は組立工程を担当していました。しかし、部品生産はSHENGBANG METALに委託しており、両社の業務を統合することで生産効率を高めようとしています。

子会社をあえて譲渡する形をとったのは、SHENGBANG METALがプレス加工や溶接加工に強みを持っているためと考えられます。重要部品を一元管理し、品質検査から組立までを一貫して行う体制を整えることで、リードタイム短縮やコスト削減につなげる狙いがあります。M&Aというよりは“生産委託体制の再編”に近い形ですが、事業譲渡のひとつのパターンとして注目されます。

4.9 セレンディップ・ホールディングスによるイワヰの子会社化

- 概要

- 対象企業:イワヰ(津市)

- 売上高:71億6000万円

- 営業利益:△4600万円

- 純資産:12億円

- 取得形態:大垣共立銀行と共同でSPC(快進オートモーティブ)を新設し、全株式を取得

- 取得価額:9億1100万円

- 取得予定日:2024年10月11日

- 背景:イワヰは2020年8月に民事再生開始、地方銀行主体のファンド支援を受けていた

- 考察

イワヰは自動車ボディやシート部品などの大型プレス加工を主力とし、大型プレス機を保有している強みがあります。しかしコロナ禍での自動車産業の需要急減により民事再生に至った背景があり、再建に向けて地方銀行のファンド支援を受けてきました。セレンディップ・ホールディングスは中堅・中小モノづくり企業の再生支援にも注力する投資会社として知られ、今回も大垣共立銀行と連携して事業承継と再生を両立させるスキームを構築しています。

佐藤工業(愛知県あま市)をすでに傘下に抱えており、自動車のオートマチックトランスミッション部品を製造する同社とイワヰの事業はプレス加工が中核である点で親和性が高いと見られます。補完関係が強まれば、顧客基盤の拡大や生産効率向上も狙え、地域経済にもプラスの効果が期待される事例です。

4.10 サーラコーポレーションによる表面処理事業の譲渡

- 概要

- 譲渡元:サーラコーポレーション(子会社・新協技研)

- 譲渡先:高木製作所(名古屋市、自動車部品メーカー)

- 譲渡対象:表面処理(メッキ加工)事業を切り出し、新会社「東三河高木」へ承継

- 譲渡時期:2022年6月1日

- 譲渡価額:非公表

- 考察

新協技研は金属プレス加工と表面処理を両軸に自動車関連部品を製造していましたが、設備の老朽化が進む中で今後の更新や維持に大きなコストがかかる見通しでした。一方、高木製作所は主要取引先の一つであり、表面処理事業の取得を希望していたため、ウィンウィンの関係が成り立ったものと思われます。

プレス加工とメッキ加工が分離されることで、サーラコーポレーションとしてはコア事業に資源を集中でき、高木製作所は自社の製造工程を垂直統合しコストと品質をコントロールしやすくなります。このような事業単位での譲渡は、日本の製造業再編の一形態としてよく見られるパターンです。

4.11 アルコニックスによるジュピター工業の子会社化

- 概要

- 対象企業:ジュピター工業(岩手県宮古市)

- 売上高:15億円

- 経常利益:9500万円

- 純資産:14億3000万円

- 取得側:アルコニックス(非鉄金属や電子材料の商社機能を持つ)

- 取得理由:コネクター業界の需要拡大、電子部品・自動車関連強化

- 取得時期:2022年4月20日

- 特徴:中国蘇州市にも生産拠点

- 考察

ジュピター工業は精密コネクター金属端子部品や金型製作に強みを持ち、モバイル機器や民生機器向けに多くの実績があります。5GやIoTの普及によるコネクター需要の拡大を見据え、アルコニックスは商社機能だけでなく製造子会社を通じてサプライチェーン上流へ進出し、安定した供給体制を築きたいと考えたのでしょう。

特に中国蘇州拠点を持つことは、世界最大級の電子部品市場へ直接アクセスするうえで大きな価値があります。アルコニックスは電子材料や自動車関連部品を含めた総合的な事業戦略を展開しており、ジュピター工業の技術力と生産拠点はグループ全体の競争力を底上げする効果が期待できます。

4.12 アルインコによるウエキンの子会社化

- 概要

- 対象企業:ウエキン(大阪府東大阪市)

- 取得側:アルインコ(建機や住宅関連機器などの製造販売)

- 取得理由:双福鋼器(アルインコ子会社)との取引関係強化

- ウエキンの特徴:1955年創業、金型設計・製作と金属プレス加工、深絞りなどに強み

- 取得時期:2021年11月24日

- 考察

アルインコは足場・建機などの分野で高いシェアを持つだけでなく、生活用品や住宅設備機器など多角的に事業を展開しています。子会社の双福鋼器は物流機器も扱っており、その主要協力先であるウエキンとの関係を強化する意味合いがあります。

金属プレス加工の深絞りは、薄板でも高い強度と複雑な形状が得られるため、多様な産業分野に応用可能です。ウエキンの技術力をグループ化することで、新たな商品開発や既存商品のコストダウンに寄与させる狙いがあるとみられます。アルインコは業界再編の動きを背景に、サプライチェーンの安定と技術獲得を同時に達成しようとするM&A戦略を進めているといえます。

4.13 アマダホールディングスによるオリイメックの子会社化

- 概要

- 対象企業:オリイメック(神奈川県伊勢原市)

- 売上高:89億9000万円

- 営業利益:7億4600万円

- 純資産:73億8000万円

- 取得側:アマダホールディングス(板金加工機械の最大手)

- 譲渡元:名村造船所

- 取得価額:125億円

- 取得時期:2018年10月1日

- 考察

アマダは板金加工機やレーザ加工機などの分野で世界的に知られた企業です。オリイメックはプレス加工ラインの自動化に必要な材料供給装置や搬送ロボットなどを手掛け、プレス周辺機器では国内有数のシェアを持ちます。この買収により、アマダグループはプレス加工機と周辺装置をセットで提供できる総合的なソリューション企業となり、お客様にワンストップサービスを提供できる強みを獲得しました。

金属加工工程の一括提供は製造効率化や省人化ニーズの高まりを受けて注目されており、海外を含む大手顧客に対して強い訴求力を持ちます。M&Aとしては比較的大型の取引であり、名村造船所が造船不況のなかで機械事業を切り出し、本業に集中する狙いと、アマダが事業拡大を図る狙いが合致した事例です。

4.14 イワブチによる富田鉄工の子会社化

- 概要

- 対象企業:富田鉄工(千葉県松戸市)

- 売上高:6億5500万円

- 営業利益:△2800万円

- 純資産:9億3100万円

- 取得側:イワブチ(電気架線金物の製造販売)

- 取得スキーム:富田鉄工による自己株式取得で創業家株式を消却 → イワブチが100%所有

- 取得時期:2022年10月3日

- 考察

イワブチは送電線や通信回線などインフラ関連の架線金物に強みを持ち、長年にわたって国内電力会社や通信事業者向けに部材を供給しています。富田鉄工はプレス加工技術を有し、電気架線金物なども製造していた背景があることから、製品分野の親和性が高いと考えられます。

売上高に対して純資産が大きい点は事業用地や設備などの資産価値が高いことを示唆しますが、営業利益が赤字であるため経営改善の余地があるとも見られます。イワブチは自社の生産効率向上や製品ラインナップ強化のために富田鉄工を傘下に収め、両社の技術を結集することを狙っています。

5. M&Aによるシナジー効果の具体例

上記の事例から読み取れるシナジー効果としては、以下のようなポイントが挙げられます。

- 製品ラインアップの強化と開発スピードの加速

自社の技術と買収先企業の技術を組み合わせることで、新製品開発の幅が広がり、顧客ニーズに応じたソリューション提供が可能になります。 - 内製化によるコスト削減・安定調達

サプライヤーを傘下に収める垂直統合型のM&Aでは、原材料・部品の安定調達が可能になり、調達コストや物流費の削減、品質管理面でのメリットが期待されます。 - 研究開発体制の充実と先行投資

規模拡大によるキャッシュフローの改善や相互の研究開発部門の協業により、長期的な技術投資がしやすくなります。特に新素材や軽量化技術、深絞り加工などの高度技術開発が進む可能性があります。 - グローバル展開の推進

買収先が持つ海外拠点や販売チャネルを活用し、新興国市場や北米・欧州市場への進出が容易になるケースがあります。為替リスクや国際物流コストの分散効果も期待できます。 - 事業継続性・雇用維持

特に地方の中小企業においては、後継者難による廃業リスクを回避し、従業員の雇用や地域経済を支える効果も大きいといえます。大企業グループに入ることで財務基盤が強化され、新たな受注獲得にもつながります。

6. 海外進出・グローバル展開におけるM&Aの役割

金属プレス加工業界は、自動車や電子機器などグローバルに需要が拡大する分野との結びつきが強いことから、海外展開が重要なテーマとなります。中国やASEAN地域では自動車・二輪車の普及が依然として伸びており、欧米でもEV市場の拡大や先進加工技術の需要が高まっています。

海外展開をスピーディに進めるためには、現地企業を買収して生産拠点や販売ルートを一挙に確保する選択肢が効果的です。たとえば、日精樹脂工業が太倉滝田金属製品を、リズム時計工業がUMEDA KOGYO INDONESIAを子会社化したケースのように、当該地域の既存取引先や実績、技術者を取り込むことで、現地での立ち上げ期間を大幅に短縮できます。

さらに、現地企業との連携が進むことで、文化・言語の壁を乗り越えやすくなり、サプライヤーや顧客との交渉も円滑になります。逆に、中国拠点の山王電子を譲渡した山王のケースのように、市場リスクや事業採算が合わなくなった場合には機動的に撤退する決断も必要です。このように、“進む”“引く”の両面において、M&Aがグローバル事業戦略を左右するカギとなっています。

7. 事業承継問題と地方創生の視点からのM&A

日本国内の製造業では、経営者の高齢化と後継者不足が深刻化しています。金属プレス加工業界でも老舗企業が多く、創業数十年を迎える会社が少なくありません。一方で、大手・中堅企業や投資ファンドは、そうした隠れた優良技術を有する中小企業に注目し、M&Aを通じて事業継続を図る動きが活発化しています。

- 地方銀行やファンドとの連携

セレンディップ・ホールディングスと大垣共立銀行が共同でSPCを設立し、イワヰを救済するケースのように、地域金融機関が主体となり、地元企業の再建や承継を支援する動きが加速しています。これは地方創生や雇用維持という社会的要請にも応えるものであり、今後ますます活発化する可能性があります。 - 技術者・技能者の活用

長年培ってきたプレス加工や金型製作のノウハウは、一朝一夕に獲得できるものではありません。M&Aにより新オーナー企業が資金や販売ルートを提供し、熟練技術者は継続してものづくりに専念するという形は、お互いにとってメリットが大きいといえます。

こうしたM&Aは、事業承継問題の解決だけでなく、日本のものづくり競争力を中長期的に支える施策としても重要です。

8. アフターM&Aの統合プロセスにおける課題と成功ポイント

M&Aを成功させるためには、実行後のPMI(Post Merger Integration)が極めて重要です。統合がうまく進まなければ、期待していたシナジーを十分に発揮できず、むしろ混乱を招く恐れがあります。金属プレス加工業界特有の観点から、主な課題と成功ポイントを挙げます。

- 製造現場の統合

- 金型設計・製作やプレス機のオペレーションなどは現場ごとの慣習が強く、統合に時間がかかります。定期的な技術交流や現場リーダー同士のコミュニケーションを促進し、相互理解を深める仕組みが不可欠です。

- 品質管理体制の一元化

- 自動車部品や電子部品では品質トラブルが致命的となるため、統合直後から品質管理マニュアルや検査工程を統一する必要があります。ISO規格やIATF16949など業界標準に準拠した体制整備を急ぎたいところです。

- 人事制度・労務管理の調整

- 買収側と被買収側の給与体系や評価制度、福利厚生の格差は従業員のモチベーションに大きく影響します。早期に統合方針を示し、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。

- 情報システムの統合

- 生産管理システムやERP、図面管理など、ITインフラの統合は製造効率と業務の見える化を高めるために欠かせません。データ移行やシステム切り替えには慎重な計画と実行が必要です。

- 経営トップのリーダーシップ

- 統合初期には現場レベルで混乱が起きやすいものです。トップマネジメントが方向性を明確に示し、迅速な意思決定を行うことが、現場の不安を和らげ、協力体制を築くうえで重要なカギを握ります。

9. 今後の金属プレス加工業界におけるM&Aの展望

金属プレス加工業界は、今後も電動化・軽量化・高精度化・自動化などのトレンドが続くと予想されます。EVや燃料電池車のさらなる普及、5G通信の高度化、AI・IoT関連機器の拡大などを考えれば、市場ニーズは引き続き高まるとみられます。

一方で、技術革新のスピードは速く、中小企業が単独で最新技術を追求するには限界があります。事業承継問題も依然として大きい課題であり、国内市場の飽和化を補うためのグローバル展開も不可避です。このような状況下で、「生き残り」や「成長」のためにM&Aを活用する動きは、一層拡大すると考えられます。

- サプライチェーンの再編とリスク分散

地政学的リスクやパンデミックなどを契機に、サプライチェーンの安定化が企業経営にとって重要度を増しています。自前主義では対応しきれない部分をM&Aで補完し、複数拠点での生産体制を確立する企業が増えるでしょう。 - デジタル技術との融合

DX(デジタルトランスフォーメーション)が製造業でも不可欠となり、IoTやAIを活用したスマートファクトリーの導入も急務です。金属プレス加工のような伝統的な工程でも、金型設計や生産管理にデジタル技術を組み合わせることで生産性を飛躍的に高められます。IT関連企業やソフトウェア企業とのM&A・提携も十分あり得るでしょう。 - 環境対応・サステナビリティの強化

CO₂排出規制やエネルギー効率の向上が世界的に叫ばれており、金属加工においても省エネ設備やリサイクル素材の活用などが必須となります。環境対応技術を持つ企業の買収・統合で、エコフレンドリーなサプライチェーンを構築する企業が増えそうです。 - 新市場・新分野への応用

金属プレス加工技術は、自動車や家電のみならず、医療機器や航空・宇宙、ロボティクスなどさまざまな領域に展開可能です。こうした新分野への参入を図る企業が、M&Aを通じて専門ノウハウを獲得するケースも期待されます。

10. おわりに

金属プレス加工業界は日本の産業基盤を支える重要なセクターであり、今後も多方面にわたる需要が見込まれています。その一方で、国内の人口減少や後継者不足、グローバル競争の激化など厳しい経営環境が続くことも事実です。こうした中で、企業規模や技術領域、経営リスクの分散などを考慮しながらM&Aを戦略的に活用する動きは、年々活発化しています。

本記事で紹介した事例からは、サプライチェーン上の垂直統合や技術力強化、海外展開の加速、あるいは事業承継・経営再建といったさまざまな目的があることが分かります。M&Aを成功に導くためには、計画段階での入念なデューデリジェンスと、実行後の統合プロセス(PMI)における細やかな対応が欠かせません。

特に金属プレス加工は、金型設計をはじめ職人技術が求められる領域が多く、長期的な視点で人材やノウハウを維持・活用する仕組みづくりが求められます。地方創生の観点からも、貴重な製造技術を保有する中小企業を大手や投資ファンドが支援する動きは、日本のものづくり基盤を次世代につなげるうえで不可欠です。

株式会社M&A Do 代表取締役

M&Aシニアエキスパート・相続診断士

東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。