- 日本の鋳造・鍛造業界におけるM&Aの潮流

- 主要なM&A事例の紹介

- 武蔵精密工業による欧州最大級の鍛造・機械加工メーカーの買収

- 日本アジア投資による林鍛造所の売却

- 投資会社ライジング・ジャパン・エクイティによる尾張精機のTOB

- 前田工繊によるワシ興産とワシマイヤーの買収

- 三ツ知によるTRWオートモーティブジャパン冷間圧造事業の取得

- 三ツ知による創世エンジニアリングの子会社化

- 遠藤製作所による日亜鍛工の子会社化

- 児玉化学工業によるメプロホールディングスの子会社化

- ニチダイによる米子会社NICHIDAI AMERICAの韓国NAREへの売却

- ユニゾン・キャピタルグループによる旭テックのTOB

- バナーズによるベトナム鋳・鍛造事業フジキャスティングの譲渡

- シンニッタンによるセイタンの子会社化(日立金属傘下からの取得)

- スパークス・グループによるIJTTの非公開化(いすゞ自動車との連携)

- エコムによる豊通テックからのリジェネバーナー事業取得

- 鋳造・鍛造業界M&Aの今後の展望

- まとめ

日本の鋳造・鍛造業界におけるM&Aの潮流

はじめに

日本の製造業界は、自動車産業や機械産業などの世界的な需要を支える重要な役割を果たしています。その中でも、とりわけ鋳造・鍛造業界は、金属を溶融・成形し、高強度かつ高精度な部品を供給することで、世界の製造拠点としての日本の地位を支えてきました。近年、この鋳造・鍛造業界においては、国内外の競合が激化し、市場構造が大きく変化しています。自動車分野では「100年に一度」といわれるほどの技術革新が進み、電動化・コネクテッド化・自動運転などの変化を背景に、サプライチェーン全体で事業再編や提携、そしてM&A(合併・買収)の活発化が起こっています。

鋳造や鍛造の技術は長い歴史と伝統を持ちつつも、競争力を維持するためには高い研究開発力や生産効率の最適化が求められます。一方で、需要側でも世界的な環境規制の強化や、車種の多様化といったトレンドに合わせ、製品ポートフォリオを柔軟に変化させる必要があります。このような環境下で、企業が生き残りとさらなる成長を目指すための手段としてM&Aが注目されているのです。

本記事では、実際に公表された鋳造・鍛造分野に関するM&A事例を通じて、業界の最新動向や背後にある戦略を整理し、今後の展望を考察していきます。具体的には、武蔵精密工業や日本アジア投資、ライジング・ジャパン・エクイティ、前田工繊、三ツ知、遠藤製作所、児玉化学工業、ニチダイ、ユニゾン・キャピタルグループ、バナーズ、シンニッタン、スパークス・グループ、エコムといった企業・投資ファンドによる事例を取り上げ、それぞれの狙いや成果、背景事情などを詳細に解説します。

業界の特徴と背景

日本の鋳造・鍛造業界は、自動車部品や建設機械、航空宇宙、産業機械など多岐にわたる分野に部品を供給してきました。特に自動車分野では、エンジンやシャシー、駆動系をはじめとする重要部品への需要が大きく、従来から高い技術力が評価されています。しかし、近年のグローバル競争激化に伴い、次のような変化が起きています。

海外生産拠点の拡充

自動車メーカーや大手サプライヤーが、世界各地で生産拠点を拡大しています。これに合わせて、中小規模の鋳造・鍛造メーカーも海外に進出するか、あるいは海外企業を買収してグローバル展開を図る動きが見られます。

電動化や軽量化への対応

自動車の電動化や、燃費規制による車体の軽量化要請により、アルミ合金や高張力鋼板など新素材への対応が求められています。また、粉末冶金や鍛造プレス技術の高度化による高強度・軽量化ニーズも増加しています。

資本負担と研究開発コストの増大

高度な生産技術を維持・強化していくためには、ラインの自動化や品質保証体制の構築、デジタル技術の導入などに多額の投資が必要です。中小メーカーだけでなく、大手メーカーでも事業再編を通じて資源配分を見直す動きが強まっています。

事業承継問題や後継者不足

地域に根付いた中小規模の鋳造・鍛造メーカーは、オーナー経営が多く、後継者問題が深刻化しています。こうした環境下、ファンドを通じた事業承継型MBO(マネジメント・バイアウト)や、大手企業との資本提携が増えています。

これらの変化や課題に対処するため、各企業は合併や買収を活用して規模拡大や技術獲得、販路拡大、経営基盤の強化を図る流れが強まっています。

M&Aが活性化している理由

鋳造・鍛造業界でM&Aが活性化している背景には、以下の要因があります。

グローバル化と生産拠点の多極化

自動車部品メーカーにとって、複数の大陸に生産拠点を持ち、タイムリーかつ安定的に部品を供給することがビジネス競争上不可欠となっています。そこで現地企業の買収や合弁を通じて拠点を得ることは効果的な手段です。

技術革新への対応

新素材や環境対応技術、さらには高精度・高効率のプレス機器や生産ラインの開発など、技術的な課題が増大しています。M&Aによって他社の先進技術やノウハウを獲得し、自社の開発力を強化する動きが見られます。

事業ポートフォリオの最適化

多角化を進める大企業だけでなく、特定分野に特化している中小企業も、自動車以外の建機や産業機械、鉄道、航空宇宙などに進出したり、逆に非中核事業を売却したりするケースがあります。これに伴うM&Aが活性化しています。

投資ファンドの積極参入

日本企業の事業承継問題や成長領域への資金需要に対応する形で、投資ファンド(PEファンド)が積極的に参入しています。ファンドは資金だけでなく経営改革やグローバル展開のサポートを行い、企業価値を高めてから再度売却する手法を得意としています。

以上を踏まえ、次章以降では、具体的なM&A事例を時系列を含めながら紹介し、それぞれの狙いと効果、背景を解説していきます。

主要なM&A事例の紹介

武蔵精密工業による欧州最大級の鍛造・機械加工メーカーの買収

1. 取引概要

– **買収主体**: 武蔵精密工業株式会社(東証プライム上場・証券コード7220) – **買収対象**: ドイツのHay Holding GmbH(バード・ゾーベルンハイム。欧州3カ国で自動車部品の製造・販売事業を手がける会社など16社を傘下に持つ) – **売上高・利益等**: 売上高639億円、営業利益39億円、純資産41億円 – **取得価額**: 約440億円 – **取得予定日**: 2016年6月30日

2. 狙いと背景

武蔵精密工業はもともと精密加工技術に強みを持ち、自動車用駆動系部品の分野でグローバルに展開していました。一方、Hay Groupは鍛造加工技術で欧州トップクラスのシェアを持ち、多様な顧客基盤を誇ります。両社の統合により、以下のシナジーが期待されました。

グローバル供給体制の確立: 武蔵精密工業は欧州9拠点、アジア16拠点、米州5拠点を保有しており、Hay Groupの欧州での製造ネットワークを加えることで、世界的な生産・販売網を拡充し、グローバルサプライチェーンを強化。

技術融合と新製品開発: Hay Groupの鍛造加工技術と武蔵精密工業の精密加工技術を組み合わせることで、付加価値の高いユニット商品を開発し、競合他社との差別化を図る。

欧州市場での地位向上: ドイツを中心とした欧州自動車メーカーへの供給を拡大し、欧州におけるブランド認知と生産量を一層強固にする。

3. 期待される効果

両社が統合することで、研究開発の効率化や生産管理の統合が進み、大手自動車メーカーに対して、より広範囲の部品をワンストップで供給できる体制が整います。また、部品の設計・試作から量産まで一貫して行うことができるため、新製品投入のスピードを高め、高付加価値部品で収益性の高いビジネスモデルを確立する狙いもあります。

日本アジア投資による林鍛造所の売却

1. 取引概要

– **売却主体**: 日本アジア投資株式会社(証券コード8518) – **売却対象**: 林鍛造所(石川県かほく市) – **譲渡先**: ハヤシ・ホールディングス(林鍛造所の代表である林浩氏などが設立した持株会社) – **譲渡価額**: 非公表 – **譲渡予定日**: 2012年5月20日

2. 背景と狙い

日本アジア投資の子会社である日本プライベートエクイティが運営するMBOファンドは、林鍛造所の技術力や品質管理能力を高く評価し、事業承継投資として株式を取得していました。投資後は経営に参画しながら、体制強化や事業基盤の確立をサポート。その結果、林鍛造所が自立経営できる体制が整ったと判断し、オーナー側へ経営権を戻す形で株式を譲渡しました。

3. 投資ファンドの役割

この事例は、日本の鋳造・鍛造業界における事業承継の成功例といえます。投資ファンドが経営ノウハウやネットワークを提供し、企業価値を向上させ、一定の成果を得た段階でオーナー側へ所有権を再移転することで、会社の継続的発展を図るモデルが示されました。このようにファンドが橋渡し役となり、後継者不足を補うケースは増加傾向にあります。

投資会社ライジング・ジャパン・エクイティによる尾張精機のTOB

1. 取引概要

– **買収主体**: ライジング・ジャパン・エクイティ(RJE、東京都千代田区)が組成したファンド設立会社「プレサイス・プロダクツ・ホールディングス」 – **買収対象**: 尾張精機(名証2部上場、証券コード7249) – **買付金額**: 最大約39億2900万円 – **買付価格**: 1株あたり3370円 – **買付期間**: 2020年12月7日~2021年1月22日 – **決済開始日**: 2021年1月29日

2. 背景と狙い

尾張精機は鍛造品やネジ類の製造を主力とし、売上高の約98%を自動車業界向けに依存していました。一方、自動車業界は電動化など抜本的な産業変革期を迎えており、部品メーカーには多額の設備投資や技術開発、グローバル競争への対応が迫られています。ファンドの支援を受けることで財務基盤を安定させ、既存事業の強化および新たな成長戦略を実行する狙いがありました。

3. TOBの意義

尾張精機の筆頭株主である日立金属、2位株主のトヨタ自動車などがTOBに応募を決定しており、経営面でも大手企業との連携を図りながら再編を進める形となりました。上場を廃止することで短期的な株主利益よりも、中長期的な事業強化に注力できるメリットがあるとみられています。

前田工繊によるワシ興産とワシマイヤーの買収

1. 取引概要

– **買収主体**: 前田工繊株式会社(証券コード7821) – **買収対象**: ワシ興産(東京都港区)とワシマイヤー(福井市) – **取得価額**: ワシ興産が30億1000万円、ワシマイヤーが26億1000万円 – **取得時期**: 2013年11月1日(会社更生計画認可決定確定後)

2. 企業概要

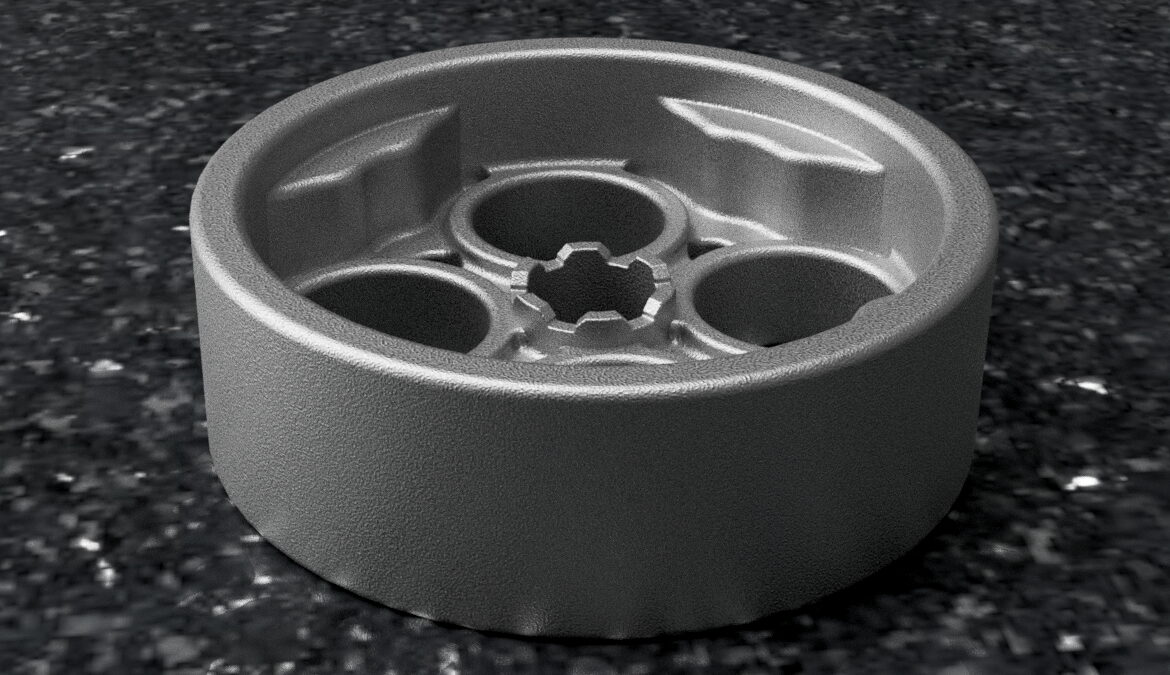

ワシ興産とワシマイヤーは、自動車用ホイールの鍛造および加工を手がけ、日本最大級の軽合金鍛造ホイールメーカーとして知られていました。高剛性・高品質のアルミ鍛造ホイールに強みを持ち、製造・販売を行っています。

3. 買収の狙いと効果

前田工繊は建設・土木関連製品を中心に事業を展開していましたが、新たな事業の柱として自動車部品分野への進出を目指していました。アルミ鍛造ホイールは高付加価値製品であり、さらなる需要拡大が期待できます。ワシ興産とワシマイヤーを傘下に収めることで、以下の効果が期待されました。

事業ポートフォリオの多角化

建設・土木分野依存を緩和し、自動車関連で安定した収益基盤を確立する。

研究開発・生産技術の獲得

アルミ鍛造ホイールという高い技術水準を持つ分野を取り込み、開発力向上に寄与。

グローバル展開の加速

需要の大きい海外市場にも、ホイール製造技術を武器に展開を図る。

三ツ知によるTRWオートモーティブジャパン冷間圧造事業の取得

1. 取引概要

– **買収主体**: 三ツ知株式会社(証券コード3439) – **買収対象**: TRWオートモーティブジャパン(横浜市)の冷間圧造事業(売上高46億2000万円) – **取引手法**: 会社分割により設立する新会社(三ツ知春日井が設立予定)の全株式を取得 – **取得価額**: 未定(当時発表) – **取得時期**: 2011年12月1日設立予定の新会社を取得

2. 背景と効果

三ツ知は冷間鍛造技術をコアとする自動車部品メーカーで、激化する海外部品メーカーとの競争や高付加価値製品への対応が課題でした。TRWオートモーティブジャパンの冷間圧造事業を取得することで、既存の技術力や販売網を強化し、顧客基盤を広げると同時に生産効率を向上させる狙いがありました。

3. その後の展開

世界的な自動車部品メーカーとの競争環境が厳しさを増す中、冷間鍛造技術力の統合によって高品質かつコスト競争力のある製品を安定的に供給できる体制を整えたとみられています。また、アジア地域での需要拡大に備えた戦略的強化の一環でもありました。

三ツ知による創世エンジニアリングの子会社化

1. 取引概要

– **買収主体**: 三ツ知株式会社 – **買収対象**: 創世エンジニアリング(福岡県久留米市) – **売上高・利益等**: 売上高9億2800万円、営業利益1億2600万円、純資産4億1400万円 – **取得予定日**: 2020年12月1日 – **取得価額**: 非公表

2. シナジーと狙い

創世エンジニアリングは精密機械金型設計・製作を手がけ、通信、医療、自動車、半導体など多岐にわたる顧客基盤を有しています。三ツ知は冷間鍛造部品の製造で培ったノウハウをさらに発展させるため、高度な金型設計技術や多様な顧客チャネルを持つ創世エンジニアリングの経営資源を取り込むことで、自動車部品分野以外への事業拡大を狙いました。

遠藤製作所による日亜鍛工の子会社化

1. 取引概要

– **買収主体**: 遠藤製作所(証券コード7841) – **買収対象**: 日亜鍛工(群馬県富岡市) – **売上高・利益等**: 売上高22億6000万円、営業利益9420万円、純資産10億円 – **取得価額**: 10億500万円 – **取得予定日**: 2025年2月1日

2. 背景と事業戦略

遠藤製作所はゴルフクラブ用鍛造品の製造を主力としながらも、自動車部品などへの多角化を図ってきました。一方、日亜鍛工は1972年設立でタービンや建機、鉄道などに使用される大型鍛造部品を得意としています。今回の買収により、遠藤製作所は以下の戦略的効果を見込みました。

製品ラインナップの拡充: ゴルフクラブ鍛造品中心から、大型鍛造部品分野への進出により収益源を拡大。

技術の相乗効果: 大型・中型・小型と多様な鍛造品の開発・製造技術を集約し、より幅広い市場ニーズに対応。

地域分散と顧客基盤の強化: 群馬県富岡市の製造拠点を得ることで、関東地域の顧客に対するサービス強化を図る。

児玉化学工業によるメプロホールディングスの子会社化

1. 取引概要

– **買収主体**: 児玉化学工業(証券コード4222) – **買収対象**: メプロホールディングス(東京都千代田区) – 傘下企業:柳河精機(三重県亀山市)、ダイヤメット(新潟市) – **取得価額**: 協議中 – **取得予定日**: 2025年4月1日

2. 背景と狙い

児玉化学工業は自動車向けのプラスチック内外装材を手がける「モビリティー事業」を柱のひとつに位置付けています。メプロ傘下の柳河精機はアルミダイカスト部品、鉄系鍛造部品を、ダイヤメットは粉末冶金製品を得意とし、いずれも自動車メーカーを主要顧客としています。エンデバー・ユナイテッドの傘下で経営改善を進めた2社が2023年11月に経営統合してメプロホールディングスを設立。それを児玉化学工業が丸ごと買収することで、以下の効果が期待されます。

モビリティ事業の強化: プラスチック部品に加え、アルミや鉄系鍛造品、粉末冶金製品まで一気通貫で提供できる体制を構築。

製品ポートフォリオの拡大: ダイカスト、鍛造、粉末冶金といった多様な加工技術を取り込み、完成車メーカーへの提案力を強化。

グループシナジー: 投資ファンドのエンデバー・ユナイテッドも児玉化学の大株主であり、ファンドが培った経営ノウハウを活用しながら、グループとしての競争優位を高める。

ニチダイによる米子会社NICHIDAI AMERICAの韓国NAREへの売却

1. 取引概要

– **売却主体**: ニチダイ(証券コード6467) – **売却対象**: NICHIDAI AMERICA CORPORATION(米ケンタッキー州) – **売却先**: 韓国NARE CORPORATION(慶尚南道) – **売上高・純資産**: 売上高5億3300万円、純資産2億5200万円 – **譲渡価額**: 2億2500万円 – **譲渡予定日**: 2009年3月上旬

2. 背景と目的

NICHIDAI AMERICAは、米国の日系・米系自動車部品メーカー向け金型の製造・販売を目的に設立されました。しかし、景気悪化により受注が大幅減少し、生産拠点を日本に集約する方針が打ち出されました。米工場の不動産や機械設備の有効活用を検討した結果、取引先であるNAREからの譲受提案を受け、全株式を譲渡する決定を下しました。

3. 教訓と影響

景況の変化に合わせてグローバル拠点を再編することは、企業にとって重要な経営課題です。製造業の海外進出には市場開拓のメリットがある一方、景気後退局面では固定費が重くのしかかるリスクもあります。本事例は、タイミングを見極めてリソースを本拠地に戻す柔軟な戦略が示された例といえます。

ユニゾン・キャピタルグループによる旭テックのTOB

1. 取引概要

– **買収主体**: ユニゾン・キャピタル・グループ傘下のATCホールディングス2号(東京都千代田区) – **買収対象**: 旭テック(証券コード5606) – **買付価格**: 第1回目の買付価額は118億8400万円、1株あたり27円 – **買付予定数**: 4億4015万5133株 – **買付期間**: 2012年1月6日~2月3日 – **第2回TOB**: 第1回TOB成立後、2012年2月13日~3月26日に第2回TOBを実施予定。買付価格は1株あたり33円。

2. 狙いと効果

旭テックは鉄鋳造鍛造事業や軽合金事業を主力とし、経営改善を進める中で大株主であるRHJ International(ベルギー)や東京海上日動火災保険が所有する株式を売却することに合意しました。ユニゾン・キャピタルグループのノウハウや人的サポートを受け、財務体質や経営資源の効率化を図ることが目的です。上場廃止の可能性もあることから、短期的には流動性の制限を受ける一方で、事業再生に集中できる環境整備が期待されました。

バナーズによるベトナム鋳・鍛造事業フジキャスティングの譲渡

1. 取引概要

– **譲渡主体**: バナーズ(証券コード3011) – **譲渡対象**: フジキャスティング(東京都港区) – **譲渡先**: インベストサイゴン(東京都港区) – **譲渡価額**: 非公表 – **譲渡予定日**: 2009年7月10日

2. 背景と原因

バナーズは2009年にフジキャスティングを子会社化してベトナムで鋳・鍛造品事業を展開していました。しかし、インフレの進行や原材料高騰により経営環境が悪化し、事業が軌道に乗らないまま損失を計上。その結果、事業から撤退し、不動産利用事業や自動車販売事業に集中することを決定しました。海外進出のリスクとリターン、現地の経済状況を慎重に見極める必要性が浮き彫りになった事例といえます。

シンニッタンによるセイタンの子会社化(日立金属傘下からの取得)

1. 取引概要

– **買収主体**: シンニッタン(証券コード6319) – **買収対象**: セイタン(新潟県南魚沼市) – **売上高・利益等**: 売上高37億5000万円、営業利益1700万円、純資産13億3000万円 – **取得価額**: 4億1200万円 – **取得予定日**: 2017年1月11日

2. シナジーの具体例

セイタンは自動車向けの鍛造品を中心に設計・製造・販売を行っており、日立金属傘下でした。シンニッタンも鍛造事業を国内2拠点、海外1拠点で運営しており、技術力や生産力の向上を目指していました。買収によって以下のメリットが想定されました。

製品ラインの強化: シンニッタンが持つ鍛造技術にセイタンの技術や設備を加えることで、多様なニーズに対応。

海外展開の推進: 将来的にセイタン製品を海外市場に展開し、グローバル顧客基盤を拡大。

スパークス・グループによるIJTTの非公開化(いすゞ自動車との連携)

1. 取引概要

– **買収主体**: スパークス・グループ – **買収対象**: IJTT(証券コード7315、いすゞ自動車系列) – **買付代金**: 最大216億4100万円(当初) – **買付価格**: 当初1株812円、のちに850円へ引き上げ – **買付期間**: 2023年11月13日~12月25日(のちに2024年1月15日まで延長) – **決済開始日**: 2024年1月5日(予定)

2. IJTTの概要

IJTTはアイメタルテクノロジー、テーデーエフ、自動車部品工業の3社が統合して誕生した持株会社IJTテクノロジーホールディングスを前身とし、2019年に現社名に変更しました。主に自動車、建設機械、産業車両向けの鍛造品・鋳造品を製造しています。自動車向けエンジン部品、シャシー部品、産業用ロボット向け部品など、幅広い製品群を抱えています。

3. MBO(実質的な非公開化)の背景

自動車産業の脱エンジン化や電動化、競争激化に伴い、IJTTは事業ポートフォリオの再構築を模索していました。スパークス・グループとのTOB成立後、いすゞ自動車保有株は自己株式取得で一度消却されるものの、再度いすゞが33.3%を出資する形で経営を支えます。上場を廃止し、中長期的な視点で事業改革を進める狙いがあります。

エコムによる豊通テックからのリジェネバーナー事業取得

1. 取引概要

– **買収主体**: エコム(証券コード6225) – **売却主体**: 豊通テック(愛知県豊田市、豊田通商<8015>傘下) – **取得対象**: リジェネバーナー製品の設計・製造・販売・メンテナンス事業(売上高1億9800万円) – **取得価額**: 4570万円 – **取得予定日**: 2024年4月1日

2. リジェネバーナー事業の意義

リジェネバーナーは高効率の排熱回収が可能な燃焼加熱システムであり、圧延加熱炉や鍛造炉など多様な高温炉に利用されます。省エネルギーやCO2削減効果が高いため、環境規制が強まる中で需要拡大が見込まれます。エコムはこの事業を取り込むことで、炉のメンテナンスや省エネ技術の提供といった付加価値サービスを拡充し、ファーネスエンジニアリング分野でのプレゼンスを高める狙いがあります。

鋳造・鍛造業界M&Aの今後の展望

1. 電動化や環境規制の深化

自動車業界の電動化やカーボンニュートラルの目標達成に向け、軽量化素材や新たな加工技術の研究開発が加速度的に進むと考えられます。鋳造・鍛造メーカーは、EV(電気自動車)やFCV(燃料電池車)向けの特殊部品を開発する必要性が高まり、技術革新のスピードに対応できない企業は他社との統合や事業売却を検討せざるを得ない場面が増えるでしょう。

2. グローバル再編の加速

世界各地での生産拠点を統合し、効率を高める動きがさらに広がる見込みです。アジア新興国や北米、欧州など地域ごとに顧客ニーズやコスト構造が異なるため、M&Aを通じて現地企業を傘下に収めるケースや逆に撤退するケースが混在していくと考えられます。

3. 投資ファンドによる活発なM&A

事業承継問題への対応や、大手企業の非中核事業売却に伴う買収機会が増えるとみられます。ファンドは経営ノウハウやネットワークを活用して企業価値を向上させ、数年後に再度売却するサイクルを回します。日本の鋳造・鍛造業界は技術・人材ともに豊富であり、再成長余地が大きいと見込まれているため、投資ファンドの注目が続く可能性が高いでしょう。

4. DX(デジタルトランスフォーメーション)の活用

生産ラインの自動化やIoT・AIを活用した品質管理、サプライチェーンの可視化など、DXの導入が鍵を握ります。小規模企業にとってDX投資は資金的負担が大きいため、M&Aによる規模拡大や大手企業グループへの参画が、DX推進の有効手段となると考えられます。

まとめ

本記事では、日本の鋳造・鍛造業界における複数のM&A事例を通じて、業界再編の具体的な動きや背景を見てきました。自動車産業を中心にグローバル化や電動化の波が押し寄せる中、鋳造・鍛造メーカーはさらなる競争力強化や事業ポートフォリオ再構築を迫られています。資本力や技術力を補完し合うためにM&Aを選択するケースが増え、これによってサプライチェーン全体の効率化・革新が進むことが期待されます。

各事例を振り返ると、大手企業による海外拠点の買収や中堅企業の事業承継型MBO、ファンド主導による再編など、多様な形態があることが分かります。それぞれに異なる狙いが存在しますが、共通するのは「いかに迅速かつ柔軟に変化に対応するか」です。とりわけ電動化や軽量化への対応、環境負荷の低減は今後さらに強く求められるでしょう。

一方で、M&Aには統合後のシナジー獲得や文化・組織の融合など多くの課題も伴います。十分なデューデリジェンスと、経営陣間の共通ビジョンの設定が不可欠です。また、事業承継に関してはファンドの協力を得ることで、技術を次世代へ引き継ぐケースも増えています。地域に密着しながらもグローバルな視点で事業展開を行うには、こうした外部リソースの活用が有効でしょう。

今後、世界規模での自動車需要の伸びやバリューチェーンの変革を考慮すると、鋳造・鍛造業界のM&Aはさらに活性化する可能性があります。どのような企業体制を築き、技術開発と生産体制を再編しながら成長を遂げるのか、業界全体の動向から目が離せません。日本のものづくりが国際競争力を維持していくためにも、M&Aは重要な経営戦略の一つとして位置づけられるでしょう。

株式会社M&A Do 代表取締役

M&Aシニアエキスパート・相続診断士

東京都昭島市出身。慶應義塾大学理工学部を卒業後、大手M&A仲介会社にて勤務し、その後独立。これまで製造業・工事業を中心に友好的なM&Aを支援。また父親が精密板金加工業、祖父が蕎麦屋、叔父が歯科クリニックを経営し、現在は父親の精密板金加工業にも社外取締役として従事。